我所张友君研究员团队在《National Science Review》发文揭示地球固态内核的超离子态铁合金

发布时间:2025-11-12

近日,我所张友君研究员团队在地球内核物理性质研究方面取得重要突破,相关成果以“Experimental Evidence for Superionic Fe-C Alloy Revealed by Shear Softening in Earth's Inner Core”为题,发表于国际知名学术期刊《National Science Review》(国家科学评论,IF=17.1)。该研究通过实验与理论进一步明确了轻元素(比如碳)在内核条件下的扩散行为,揭示了内核在固态晶格框架下表现出类流体的动力学特征,为理解地球内核的结构、成分与动力学过程提供了关键实验与理论依据。

地球内核作为地球最深部的固态区域,主要由铁及少量轻元素组成,其压力超过330万大气压,温度接近太阳表面。数十年来,地震观测表明内核表现为一种“软金属”,具有极低的剪切波速和异常高的泊松比,与传统固态金属性质显著不同,这一现象被统称为内核的“剪切软化”之谜。前期研究曾发现,铁原子在高温高压下可发生“集体运动”,是导致内核软化的重要因素。然而,考虑到内核中实际存在轻元素,理论预测指出铁-间隙型轻元素(如碳、氢、氧)合金可能在内核温-压条件下转变为“超离子态”,从而引起剪切波速下降,但该机制一直缺乏直接的实验证据。

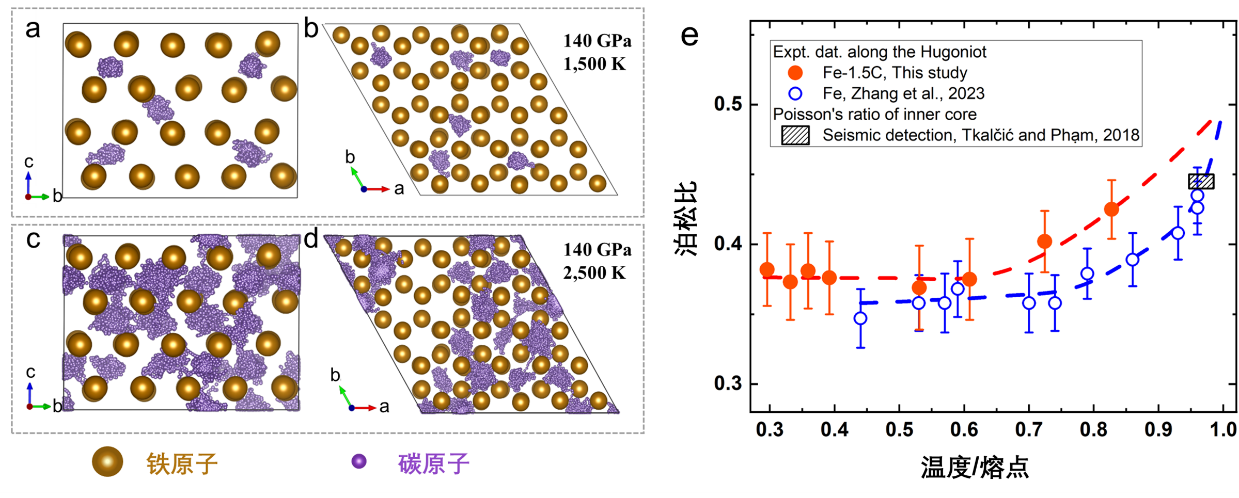

为厘清轻元素对内核软化的具体贡献,研究团队选取铁-碳间隙型固溶体作为研究对象,利用二级轻气炮冲击压缩技术将样品加载至约140 GPa、2600 K的高温高压环境,并原位测量其波速。实验结果显示,Fe-1.5wt.%C合金的剪切波速相较于纯铁下降约23%,达到与地震观测值高度吻合的3.4 km/s,同时泊松比上升至0.43,与内核数据一致(图1)。

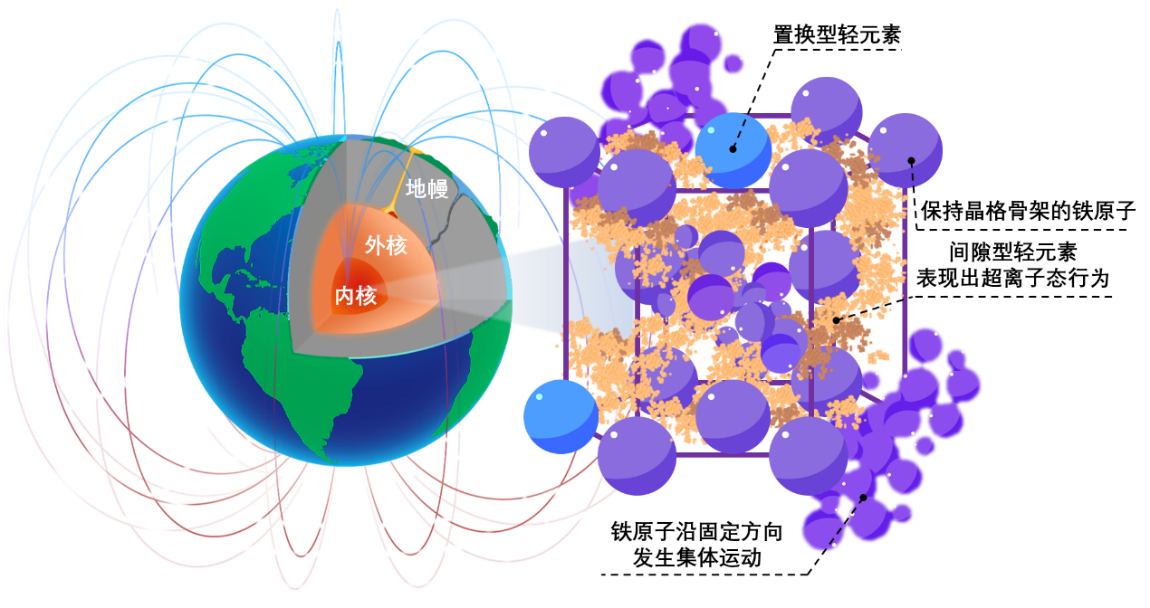

为进一步揭示其微观物理机制,研究团队开展了从头算分子动力学模拟。结果表明,在高温高压条件下,碳原子在六方密排结构的铁晶格中发生快速扩散,进入“超离子态”。在该状态下,铁原子构成稳定的晶体骨架,而碳原子则在骨架间隙中如流体般自由迁移,形成一种“固液共存”的独特物态(图1)。这种原子尺度上的快速扩散行为显著降低了材料的剪切刚度,从而在宏观上导致波速软化。研究团队还构建了铁-碳合金的高温高压相图,确认在地球内核实际温压区间内,该体系应处于超离子态区域。

图1 Fe-1.5C合金高温下发生超离子态转变,引起泊松比上升,与内核地震波观测值接近

该研究首次在实验上验证了轻元素超离子态转变是导致内核剪切软化的关键机制之一。该发现更新了对地球内核物理状态的传统认识,表明内核在微观尺度上兼具固态结构与动态扩散特征,为理解内核成分、结构及其在地球发电机与地磁场起源中的作用提供了全新视角,也将推动关于地球发电机机制、地磁场起源及行星内部演化历史的进一步研究。

图2 内核处于原子快速扩散的动态平衡状态

该成果于2025年9月26日正式发表于《国家科学评论》。四川大学原子与分子物理研究所为第一完成单位,我所黄钰倩博士和中科院地化所何宇研究员为第一作者,张友君研究员为通讯作者。合作者包括中物院流体物理研究所吴强院士、北京高压科学研究中心毛河光院士、中物院流体物理研究所李俊研究员团队等。本研究是团队在同一领域继2023年在《PNAS》(120, 41, e2309952120)上发表关于预熔融铁原子集体运动研究后的又一重要突破。研究工作得到了国家自然科学基金、四川省科技计划及中国科学院青年交叉团队等项目资助。

全文链接:https://doi.org/10.1093/nsr/nwaf419